日期:2025-07-30 12:45:52

放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

“我原以为牛肚就是下酒菜,没想到它对恢复体力有这么大帮助。”这句话是在一次术后康复营养指导中听到的。

很多人对牛肚的印象,还停留在它是“重口味、油腻、吃着有嚼劲”的角色,却很少把它与健康联系起来。

其实,这类被低估的食材,常常藏着一些关键线索,不只是填饱肚子,更有可能成为维持身体机能的重要后盾。

牛肚作为牛的胃部组织,蛋白质含量并不算惊人,但胜在结构特殊,胶原纤维丰富,吸收速度不快也不慢,正适合处于慢性修复期的人使用。

尤其是肌肉受损、运动过度、外伤恢复、术后恢复等阶段,单纯靠精瘦肉反而难以支撑修复速度。

牛肚的营养释放偏缓,加上丰富的结缔组织,在一定程度上可以延长氨基酸释放周期,维持较平稳的肌肉合成环境,这点是很多“纯蛋白粉”达不到的。

对于年龄大、有肌肉流失倾向的人群,更能体现它的价值。

有研究早就发现,肌肉修复并不是只靠蛋白质堆积,更依赖胶原蛋白、微量元素、维生素协作完成,牛肚的好处正在于此:它不但含有动物来源的胶原蛋白,还带有锌、铁、B族维生素。

这一组合,在不少运动营养餐中被人为拼接出来,而牛肚天然就有。

一个被多数人忽视的细节是,牛肚中的弹性蛋白对肌肉耐力影响很大,尤其是维持关节稳定的肌腱部分,修复靠的不是“粗蛋白”,而是这些被忽视的微结构。

在改善贫血与神经功能方面,牛肚的贡献更容易被误解,很多人以为贫血就要吃猪肝、菠菜、红枣,却忘了铁的吸收效率跟来源形式有关。

植物性铁吸收差,而动物性铁中,牛肚这类内脏型蛋白结构释放出来的亚铁离子更容易和胃酸结合,进入血液,很多人补铁多年效果不明显,问题就在摄入形式不对。

牛肚中还包含维持神经髓鞘健康所需的B12,这是维生素家族中最容易因饮食偏素而缺乏的一类。

神经传导速度慢、反应迟钝、四肢乏力,有时不是血糖、电解质的问题,而是维生素B12低得太久。

更特殊的是,牛肚的锌含量对神经功能稳定有一定帮助。锌不是神经元的主要结构,但它参与多种酶的调节,尤其在神经递质合成、分解、调节过程中起到“监督”作用。

长期神经紊乱、情绪波动、轻度焦虑的人群,往往在微量元素上有轻微失衡,牛肚不像补锌药物那样突兀,它是一种缓慢调节形式,适合日常餐食中常规补充,不容易出现刺激胃肠的副反应。

至于维护关节与皮肤,牛肚其实比很多人熟知的“猪蹄”“鸡爪”更胜一筹,猪蹄虽然胶原蛋白高,但脂肪也高,鸡爪虽富含弹性蛋白,但嘌呤含量高。

牛肚恰好在中间,不油腻,富有韧性,胶原含量稳定,适合长期低负担摄入,皮肤的胶原蛋白合成,既要原料,也要合成条件。

很多人只知道吃胶原蛋白,却忽视了合成需要维生素C、锌、蛋氨酸等辅酶。

牛肚中的营养成分正好可以搭起这座“代谢桥梁”,虽然单一摄入不会立刻让皮肤紧致,但长期饮食结构中适度加入,能改善代谢水平,提高皮肤水分保持能力。

关节方面,牛肚中的软骨素样结构也是亮点,虽然含量不如猪软骨、鸡胸软骨那么集中,但胜在结构稳定,不易被烹饪破坏。

尤其对膝关节、腕关节、腰椎周围韧带等日常磨损部位,有一定养护价值。

中老年人常见的“走路关节响”“早起僵硬”与软骨层微损伤有关,而这种问题不需要大剂量补充,而需要持续低剂量支持,牛肚就是这种慢释放型补给来源。

还有一个鲜有人注意的角度,是牛肚在提升整体“代谢耐力”上的作用,这种耐力不是指运动能力,而是身体对营养吸收、转化、储存、排泄各个环节的平衡感。

牛肚中的脂肪含量不高,但有适量中链脂肪酸,不会刺激胆囊,也不会引起急性血脂波动,加上纤维组织丰富,能延缓胃排空速度,使人饱腹感增强、进食频率下降。

这在控制体重、预防暴饮暴食上,有意外作用。

在中国传统饮食结构中,牛肚被归类为“食补型下水”,地位远低于肉类,很多人嫌它难咬、有异味,其实这类问题大多是处理手法欠妥。

现代饮食科学重新审视“内脏类蛋白”的营养价值时,已经不再只看脂肪和胆固醇,而是从多维度结构蛋白、功能性微量元素、协同营养因子等角度出发,牛肚反而在这些标准上更接近理想。

很多人误以为牛肚和健康是对立的,事实上,正是这些不起眼的传统食材,反而比市面上包装精美的“高蛋白棒”“胶原饮料”来得更真实,更平衡。

人类的身体系统不是靠某一种单一成分驱动,而是依赖各种营养物质之间的协同。

牛肚提供的不是“超标”的某种成分,而是适度、均衡、配比合理的基础营养,这种基础才是维持长期健康的底气。

参考资料

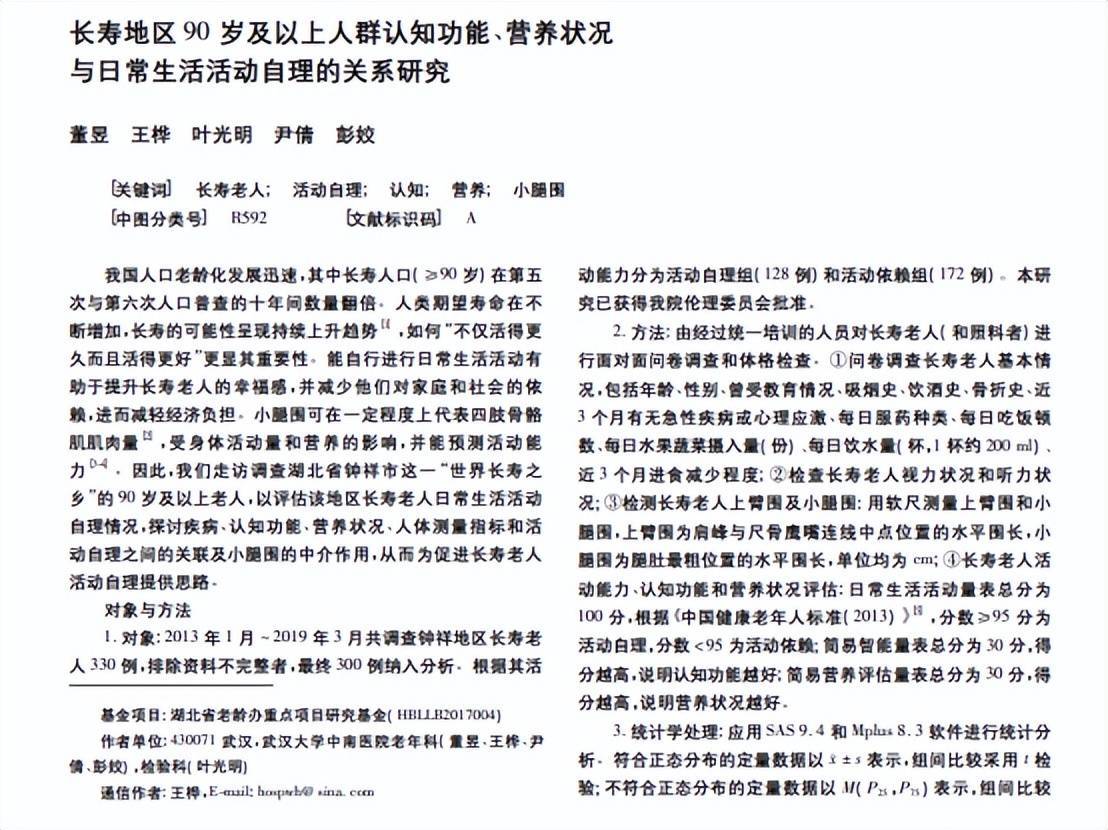

参考资料[1]董昱.长寿地区 90 岁及以上人群认知功能、营养状况与日常生活活动自理的关系研究,临床内科杂志,2021-05-15

声明:文章内容仅供参考,故事情节纯属虚构,意在科普健康知识,如有身体不适请线下求医。

嘉正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。